- 【第1課 導入】

- 前言

- 中国語

- 中文

- 漢語

- 普通話

- 簡体字

- ピンイン

- 魅力①

- 魅力②

- 特徴

この教材を含め、日本の大学教育で開設される「中国語」授業では 一般的に中華人民共和国(以下、中国)の共通語「普通話」を学ぶことになります。 以下、主に中国における定義・規定に基づきながら説明します。「 」内は日本語表記、[ ]内は中国語表記、( )内は 中国語の発音表記法であるピンイン(後述)です。

2)中国語で書かれた文章「中文」[中文] (zhōnɡwén)

「中文」は中国語の文章の意味ですから、これも上記の公式見解に従えば、 各民族の言語表現を含むことになりますが、 実際には漢字で表記される文章や文学作品を指します(発話よりも文字表現を指す)。

また、実際の使用では、下記の「漢語」や「普通話」を指して (日本語における「中国語」に当たる)の意味で使われることが多いです (上記の「中国話」より「中文」の方がこの意味で使う頻度が高い)。

3)漢族の言語「漢語」[汉语] (hànyǔ)

中国の56民族のうち9割以上を占める漢族の言語を「漢語」 [汉语] (hànyǔ)と呼びます。 よく知られる「北京語」「上海語」「広東語」など、 日本国土の26倍に当たる広大な地理的広がりに暮らす漢族が それぞれの地域で話す地域語は発音などに違いが大きく、 互いには通じにくいですが、それら各地の地域語を総称して「漢語」と呼びます。

4)中国の共通語「普通話」[普通话] (pǔtōnɡhuà)

各地域の漢族、および56民族が意思疎通するための「共通語」として [普通话] (pǔtōnɡhuà) が定められました。 [普通话] は、発音については北京音を標準音とし、語彙については北方語を基礎語とし、 文法については典型的な現代口語文の著作を規範とする、と定められています。

5)現代中国語で用いられる書体「簡体字」[简体字] (jiǎntǐzì)

表記には漢字を用いますが、「簡体字」 [简体字] (jiǎntǐzì) という、 画数を少なくして習得を容易にすることを目指した書体が用いられます。 日本で用いられる新字体、台湾などで今も用いられている旧字体「繁体字」とは、 画数が少ない文字の場合は書体が同じこともありますが、画数が多くなると書体が異なります。

例)簡体字(jiǎntǐzì) 川 写 (日)新字体 川 写 繁體字(fántǐzì) 川 寫

6)発音の表記「ピンイン」[拼音] (pīnyīn)

発音の表記には、アルファベットを用いた「ピンイン」 [拼音] (pīnyīn) が用いられます。この場合、英語などでの用い方とは異なりますので注意が必要ですが、 これから授業で具体的に学んでいきます。

7)音の響きを聞く言語 魅力①音楽性

中国語の魅力の一つとして音楽性があります。 日本語などの他の言語と比較すると相対的に一音が長く、 トーン(声調)を持ちます。このため、音の響きを聴くことを特徴とする言語です。

8)グローバルに役立つ言語 魅力②通行範囲の広さ・使用人口の多さ

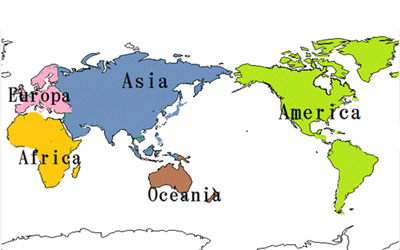

中国語の魅力としては、その通行範囲の広さと使用人口の多さもあります (この場合は漢語全体について言う)。 公用語として、中国(特別行政区である香港・マカオを含む)および台湾、 更にシンガポールで使用されています。 チャイナタウンなど中国系コミュニティでの使用は、 東南アジアを筆頭に、北米、オセアニア、ヨーロッパ…と主要都市を中心に世界各地に広がりを持ちます。 生活に使われるのは漢語の中でも各地の地方語であることが多いですが、 ホテルや観光スポットなど出身地の異なる中国人同士が やり取りする施設や場面では中国の共通語 [普通话] が概ね通じます。

9)日本語との比較から見る特徴

(1) 音の多さ:日本語音が一般に50音と表現されるのに対し 1 、中国語音は巻末の音節表から分かるようにその約8倍。 このため、口形、舌先、呼気などを駆使することになります。(2) 音の響き:日本語が一音一音が短く、それぞれの音が繋がらない、 歯切れの良さを求める点で打楽器的であるのに対し、 中国語は一音が長く、そのためトーン(声調)が発生し、 更にそれらの音を繋げていくため弦楽器的です。(3) 形態:日本語が助詞など単語を結びつけ、文法的機能を表現する成分を持つ 「膠着語 」であるのに対し、中国語は語形変化がなく、 助詞など単語を結びつける成分が少ない「孤立語」です。 中国語では文法的機能は語順で表現されます。 漢文(古典中国語文に返り点と送り仮名を付した日本語訳文) を思い出してみましょう(第3課「一口メモ」も参照)。(4) 語順:日本語の基本構文がSOV(目的語が動詞の前に来る)であるのに対し、 中国語は英語と同じく、SVOです。